Ahora se acerca la Navidad y, con ella, su final.

Por eso, vamos a intentar ser positivos mediante dos ejercicios literarios.

Pero, especialmente, con la actividad BIEN ESTÁ LO QUE BIEN ACABA: PONLE UN BUEN FINAL A 2020.

Y es que todos sabemos que existen los finales malos, regulares, buenos y... de libro.

Se trata de que la comunidad educativa del IES Jaroso (y los escritores, lectores o el resto de supervivientes al 2020) se grabe en vídeo leyendo su final de libro preferido.

Aunque, evidentemente, se trata de una decisión completamente subjetiva y personal (nadie puede elegir nunca por ti qué te gusta más)... te facilitamos una serie de finales de novelas considerados siempre entre los mejores de la Historia de la Literatura... Eso sí, tal vez no sean los mejores de tu historia personal, por lo que cualquier sugerencia será más que bienvenida en comentarios o, directamente, en formato vídeo:

BIEN ESTÁ LO QUE BIEN ACABA: PONGAMOS UN BUEN FINAL A ESTE AÑO.

LOS MEJORES FINALES DE NOVELAS

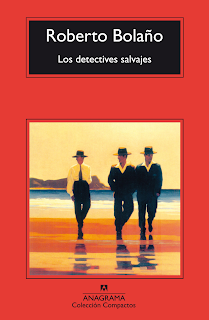

Comienza así ”Barrabás llegó a la familia por vía marítima…

(La casa de los espíritus.

Isabel Allende.)

Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.(Cien años de soledad.Gabriel García Márquez.)Lo recuerdo todo.La bala que salió de la pistola de Tyler me rajó la otra mejilla dejándome una sonrisa desigual de oreja a oreja. Sí, como una calabaza de Halloween enfadada. Un demonio japonés. El dragón de la avaricia.Marla está aún en la Tierra y me escribe. Algún día, dice ella, me llevarán de vuelta.Y si hubiera teléfono en el cielo, llamaría a Marla desde el cielo y en cuanto dijera «¿Diga?», no colgaría.Le diría: «Hola. ¿Cómo te va? Cuéntamelo todo con detalle».Pero no quiero volver. Todavía no. Porque.Porque de vez en cuando alguien me trae la bandeja con el almuerzo y las medicinas, y lleva un ojo morado o la frente hinchada con puntos de sutura, y dice:—Lo echamos de menos, señor Durden.O pasa alguien con la nariz rota limpiando con una fregona y susurra:—Todo marcha según el plan.Susurra:—Vamos a acabar con la civilización para hacer del mundo algo mejor.Susurra:—Estamos impacientes por su vuelta.(El club de la lucha. Chuck Palahniuk)Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y, nuevamente, del cerdo al hombre; pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro.(Rebelión en la granja.George Orwell.)Aunque la suerte no le fue propicia, vivía. Y murió cuando perdió su ángel.La muerte le llegó sencillamente, como llega la noche cuando se marcha el día.(Los miserables.Victor Hugo).¿Qué hay detrás de la ventana?”(Los detectives salvajes.Roberto Bolaño)—Mochuelo, ¿sabes? Voy a La Cullera a por la leche. No te podré decir adiós en la estación.Daniel, el Mochuelo, al escuchar la voz grave y dulce de la niña, notó que algo muy íntimo se le desgarraba dentro del pecho. La niña hacía pendulear la cacharra de la leche sin cesar de mirarle. Sus trenzas brillaban al sol.—Adiós, Uca-uca —dijo el Mochuelo. Y su voz tenía unos trémolos inusitados.—Mochuelo, ¿te acordarás de mí?Daniel apoyó los codos en el alféizar y se sujetó la cabeza con las manos. Le daba mucha vergüenza decir aquello, pero era ésta su última oportunidad.—Uca-uca... —dijo, al fin—. No dejes a la Guindilla que te quite las pecas, ¿me oyes? ¡No quiero que te las quite!Y se retiró de la ventana violentamente, porque sabía que iba a llorar y no quería que la Uca-uca le viese. Y cuando empezó a vestirse le invadió una sensación muy vívida y clara de que tomaba un camino distinto del que el Señor le había marcado. Y lloró, al fin.(El camino.Miguel Delibes.)

Cuando una hora más tarde abandonaba el cementerio me invadió una sensación desusada de relajada placidez. Se me hacía que ya había encontrado la razón suprema de mi pervivencia en el mundo. Ya no me encontraba solo. Detrás dejaba a buen recaudo mis afectos. Por delante se abría un día transparente, fúlgido, y la muralla de Ávila se recortaba, dentada y sobria, sobre el azul del firmamento. No sé por qué pensé en aquel instante en la madre de Alfredo y en «el hombre». Y fue casualmente en el momento en que tropecé con un obstáculo oculto por la nieve. Al mirar hacia el suelo comprobé que a la nieve la hace barro el contacto del pie…Me sonreía el contorno de Ávila allá, a lo lejos. Del otro lado de la muralla permanecían Martina, doña Gregoria y el señor Lesmes. Y por encima aún me quedaba Dios.(La sombra del ciprés es alargada.Miguel Delibes.)

Examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo, si algún día, viajando por África cruzan el desierto. Si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un poco, precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes, si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán en seguida quién es. ¡Sean amables con él! Y comuníquenme rápidamente que ha regresado. ¡No me dejen tan triste!(El principito.Antoine de Saint-Exupéry.)

Las comunicaciones entre Barton y Delaford fueron continuas, todo lo continuas que requería un profundo afecto, y una de las evidentes virtudes de la felicidad de Elinor y Marianne era, y no precisamente de las menos importantes, que, aunque fueran hermanas y vivieran la una a poca distancia de la otra, vivieron en un perfecto acuerdo entre ambas, sin que esto molestase a los maridos.(Sentido y sensibilidad.Jane Austen.)

Busqué las tres lápidas en la ladera contigua al páramo, y no tardé en encontrarlas; la central, gris, estaba semienterreada entre brezos, la de Edgar Linton, solo adornada por el césped y el musgo que le subía por la base; la de Heathcliff, aún desnuda. Pasé un rato junto a ellas, bajo aquel cielo benigno; vi aletear las mariposas entre el brezo y las campánulas; escuché el viento suave que soplaba entre la hierba, y me pregunté cómo era posible que nadie pudiera atribuir sueños agitados a los que dormían en aquella tierra tan tranquila.(Cumbres borrascosas.Emily Brontë.)

Así, cae el telón sobre Meg, Jo, Beth y Amy. Si ha de alzarse o no otra vez, dependerá de la acogida que dé el público al primer acto del drama doméstico titulado Mujercitas.(Mujercitas.Louisa May Alcott.)Santiago Nasar la reconoció.-Que me mataron, niña Wene- dijo. Tropezó con el último escalón, pero se incorporó de inmediato. ‘Hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas’, me dijo mi tía Wene. Después entró en su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las seis, y se derrumbó de bruces en la cocina.(Crónica de una muerte anunciada.Gabriel García Márquez.)Me detuve un instante en el umbral para cobrar cierto aliento y vi al doctor de cabello plateado que me había hablado de los ríos y de los peregrinos en mi primer día, y el rostro cadavérico y lleno de cicatrices de la señorita Huey, y ojos que pensé haber reconocido alguna vez sobre máscaras blancas.Los ojos y los rostros se volvieron hacia mí, y guiándome por ellos, como por un hilo mágico, entré en la habitación.(La campana de cristal.Sylvia Plath.A fin de cuentas, daba igual la edad que tuviesen, el que fueran tan jóvenes, lo único que importaba era que las habíamos amado y que no nos habían oído cuando las llamábamos, que seguían sin oírnos ahora, aquí arriba, en la casa del árbol, con nuestro escaso cabello y nuestra barriga, llamándolas para que salgan de aquellas habitaciones donde se habían quedado solas para siempre, solas en su suicidio, más profundo que la muerte, y en el que ya nunca encontraremos las piezas que podrían servir para volver a unirlas.(Las vírgenes suicidas.Jefrey Eugenides)Los labios de Rose se movieron con delicadeza entre el pelo del hombre. Ella levantó la vista y miró hacia el exterior del granero, y sus labios se juntaron y dibujaron una sonrisa misteriosa.(Las uvas de la ira.John Steinbeck)No cuenten nunca nada a nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo.(El guardián entre el centeno.J.D. Salinger)—Señor Portnoy —dijo ella, recogiendo del suelo la mochila—, no es usted más que uno de esos judíos que se desprecian a sí mismos.—Sí, Naomi, pero quizá seamos los mejores.(El lamento de Portnoy.Philip Roth)y las castañuelas y la noche que perdimos el barco en Algeciras el guardia haciendo su ronda de sereno con su linterna y oh ese horroroso torrente profundo oh y el mar el mar carmesí a veces como el fuego y las gloriosas puestas de sol y las higueras en los jardines de la Alameda sí y todas las extrañas callejuelas y las casas rosadas y azules y amarillas y los jardínes de rosas y de jazmines y de geranios y de cactos y Gibraltar cuando yo era chica y donde yo era una flor de la montaña sí cuando me puse la rosa en el cabello como hacían las chicas andaluzas o me pondré una colorada sí y cómo me besó bajo la pared morisca y yo pensé bueno tanto da él como otro y después le pedí con los ojos que me lo preguntara otra vez y después el me preguntó si yo quería sí para que dijera sí mi flor de la montaña y yo primero lo rodeé con mis brazos sí y lo atraje hacia mí para que pudiera sentirme todo perfume sí y su corazón golpeaba loco y sí yo dije quiero sí.(Ulises.James Joyce)

Ana, vencida por el terror, cayó de bruces sobre el pavimento de mármol blanco y negro; cayó sin sentido.La catedral estaba sola. Las sombras de los pilares y de las bóvedas se iban juntando y dejaban el templo en tinieblas.Celedonio, el acólito afeminado, alto y escuálido, con la sotana corta y sucia, venía de capilla en capilla cerrando verjas. Las llaves del manojo sonaban chocando.Llegó a la capilla del Magistral y cerró con estrépito.Después de cerrar tuvo aprensión de haber oído algo allí dentro; pegó el rostro a la verja y miró hacia el fondo de la capilla, escudriñando en la obscuridad. Debajo de la lámpara se le figuró ver una sombra mayor que otras veces…Y entonces redobló la atención y oyó un rumor como un quejido débil, como un suspiro.Abrió, entró y reconoció a la Regenta desmayada.Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia: y por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la Regenta y le besó los labios.Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas.Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo.(La Regenta.Leopoldo Alas Clarín)

-Contéstame.

El coronel no supo si había oído esa palabra antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recortaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre. Le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez.

-Qué se puede hacer si no se puede vender nada -repitió la mujer.

-Entonces ya será veinte de enero -dijo el coronel, perfectamente consciente-. El veinte por ciento lo pagan esa misma tarde.

-Si el gallo gana -dijo la mujer-. Pero si pierde. No se te ha ocurrido que el gallo pueda perder.

-Es un gallo que no puede perder.

-Pero suponte que pierda.

-Todavía faltan cuarenta y cinco días para empezar a pensar en eso -dijo el coronel.

La mujer se desesperó.

«Y mientras tanto qué comemos», preguntó, y agarró al coronel por el cuello de franela. Lo sacudió con energía.

-Dime, qué comemos.

El coronel necesitó setenta y cinco años -los setenta y cinco años de su vida, minuto a minuto- para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder:

-Mierda.(El Coronel no tiene quien le escriba.Gabriel García Márquez)

El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.–¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? –le preguntó.Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches.—Toda la vida —dijo.(El amor en los tiempos del cólera.Gabriel García Márquez.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario