Soy profe de Lengua y Literatura y en este blog iré colgando actividades y textos que trabajemos en clase (o no). "Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías".

lunes, 30 de octubre de 2023

"EL MONTE DE LAS ÁNIMAS" (Gustavo Adolfo Bécquer)

martes, 24 de octubre de 2023

"ENTRE PIJOS ANDA EL JUEGO" (Antonio Orejudo explica LA CELESTINA)

ENTRE PIJOS ANDA EL JUEGO (Antonio Orejudo)

Confundida tal vez por el título original de la obra — Tragicomedia de Calisto y Melibea—, mucha gente cree que La Celestina, la novela dialogada de Fernando de Rojas que se publicó en 1499, trata de los amores entre estos dos jóvenes. Pero no es así. En este libro el amor brilla por su ausencia. Aquí lo único que hay, aparte de dinero, es sexo. De hecho, uno de los propósitos de la obra —no el único— es desenmascarar la mentira del llamado amor cortés, esa convención a la que frecuentemente acudía la poesía medieval y de la que todavía podemos encontrar muestras hoy en algunas canciones de David Bisbal y similares: chico quiere a chica, chica no quiere a chico, y chico sufre por ello aunque se somete a la chica como un servidor eterno y fiel.

El amor cortés —viene a decir Fernando de Rojas— es una mentira; el amor no tiene nada de espiritual ni de abnegado; el amor es un espejismo que se han inventado los poetas para hacer más aceptable la cruda realidad: que los amantes —estos y todos los demás— sólo quieren fol**r.

(Es verdad que al principio de la novela Calisto parece un ñoño, pero en realidad no tiene nada de ñoño; en el salvaje mundo de La Celestina no hay sitio para las ñoñerías).

El mundo salvaje de La Celestina

Si traigo La Celestina esta semana, en la que el tema principal es el dinero, es porque este libro refleja como ningún otro lo que supuso para las relaciones humanas el paso de la economía feudal a la economía capitalista.

En la economía feudal la propiedad era un indicio de honorabilidad y virtud porque la riqueza se obtenía venciendo batallas y repartiendo el botín de guerra.

Tener (tener tierras, tener casas, tener personas) indicaba que uno había sido lo suficientemente valeroso y esforzado como para vencer al enemigo en el campo de batalla y quedarse con sus cosas. Tener significaba que uno había sufrido peligro de muerte en el combate y que lo había superado gracias a sus virtudes. Virtudes bélicas, de acuerdo, pero virtudes al fin y al cabo.

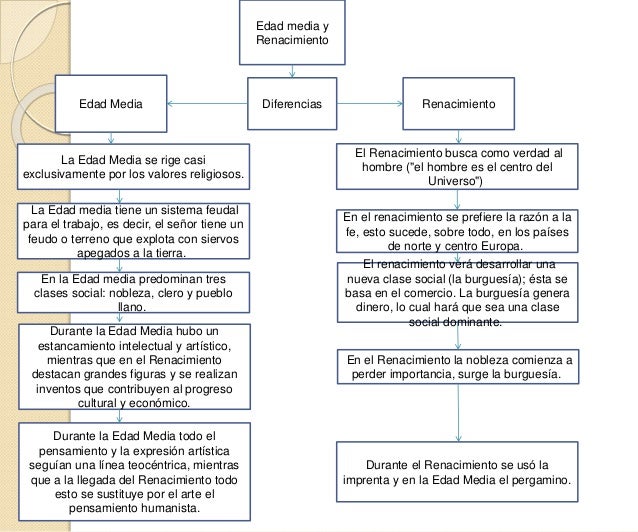

En la Edad Media —esta es la idea que quiero subrayar— la virtud, la honra, la honorabilidad, como queramos llamarla, traía consigo riqueza. Por eso tener daba tanto prestigio: porque sólo tenían los valientes. A partir del siglo XV todo esto cambia.

Terminan las últimas campañas militares contra los musulmanes —las Cruzadas— y desaparece por tanto este modo tradicional y depredador de obtener riqueza.

En su lugar el comercio, que se ha ido desarrollando durante todo el siglo anterior, se va configurando como la manera moderna y civilizada de obtener bienes.

Si hasta ese momento en la parte más elevada de la pirámide social sólo estaba la aristocracia —caballeros militares que se habían granjeado su patrimonio a golpe de espada—, a partir de ese momento estos nobles tienen que compartir la cúspide social con una nueva clase que también acumula riqueza pero con otro tipo de armas: las comerciales y las financieras.

La irrupción de estos nuevos ricos (“frescos ricos”, los llamaban entonces) desordena el mundo medieval. La riqueza de estos nuevos comerciantes ya no es indicio de virtud, porque ya no hay guerras. Ahora la riqueza es virtuosa en sí misma. O dicho de otro modo: si en la Edad Media la virtud traía consigo riqueza, ahora es la riqueza la que trae consigo virtud.

Para borrar el origen espurio de su dinero y asimilarse a la nobleza, esta nueva clase social (a la que vamos a llamar burguesía, porque se desarrolla en los burgos, en las ciudades) imita los usos, las costumbres y los códigos aristocráticos.

Por ejemplo: si los caballeros se dedicaban en época de paz a la caza, al amor o incluso a la literatura, los nuevos burgueses también van a aficionarse a estos “hobbies” tan refinados. Se trata de hacer exhibición de su ocio, de mostrar ostensiblemente que no necesitan dedicarse al trabajo productivo.

Eso es exactamente lo que hace Calisto al comienzo de la novela, exhibir su ocio, imitar a un aristócrata. Calisto es el hijo de uno de estos burgueses recién llegados a las posiciones privilegiadas de la sociedad, un pijo que está cazando con su halcón cuando se encuentra por casualidad con Melibea, una veinteañera de su clase social —hija de constructor y armador de barcos—, de la que se enamora. ¿Se enamora? Bueno, ya he dicho antes lo que Fernando de Rojas pensaba del amor en general y del amor de sus personajes en particular. Más que enamorarse, lo que hace Calisto es desplegar ante Melibea el papel de regalo con que la aristocracia (y ahora también la burguesía) envolvía el deseo de fornicar: que si en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios; que si la naturaleza te ha dado perfecta hermosura; que si a mí me ha hecho inmérito de alcanzar tanta merced; que si tengo secreto dolor; que si me siento a tu lado como si estuviera al lado de Dios; que si a partir de este momento tu ausencia me causará tormento... etcétera, etcétera, etcétera.

Todo parece muy puro, muy platónico, pero cuando su criado Sempronio, ya en casa, le propone hablar con una vieja barbuda que se dice Celestina, hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay, y conocida porque pasan de cinco mil virgos los que se han hecho y deshecho por su autoridad en esta ciudad, el espiritual Calisto no duda ni un segundo: ¿Podríala yo hablar?, le pregunta. Y Sempronio, que está conchabado con ella y que ve una oportunidad única de sacarle los cuartos a su señor, le pone en contacto con la alcahueta.

Hay que ver cómo está el servicio

En la Edad Media los criados no eran así de aprovechados. En la economía feudal los criados eran naturales del señor, una expresión que todavía conservamos nosotros en algunos documentos oficiales. Y esa naturalidad se heredaba, era un vínculo casi de parentesco que obligaba recíprocamente a unos y otros. Entre ellos no había un contrato, sino un vínculo moral.

Hay un momento en la novela, en la que Pármeno, el otro criado de Calisto —el criado más medieval, por decirlo así—, se queja de que su amo dude de su fidelidad y le pregunta: ¿Cuándo me viste, señor, envidiar o por ningún interés ni resabio tu provecho estorcer?

Nunca. Un criado medieval nunca estorcería la suerte de su amo, porque la suerte de su amo era parte de su propia suerte. Y viceversa: la honra de una casa también se sustentaba sobre la de sus criados.

Hasta que el dinero sustituye al vínculo familiar. Entonces los criados dejan de ser naturales para convertirse en personal contratado; se hacen mercenarios y ya no sienten que su suerte esté ligada a la de su señor. Todo lo contrario: los nuevos criados capitalistas como Sempronio sienten que su provecho requiere en ocasiones el perjuicio de quien los paga.

De hecho, el otro criado, Pármeno, que empieza siendo un criado medieval receloso de Celestina, acaba aliándose con ella y con Sempronio para aprovecharse del lujurioso Calisto.

Definitivamente, el tema de la novela no es el amor, ni siquiera el sexo, aunque ambos estén presentes desde la primera línea. El tema de La Celestina es el dinero y la manera en la que este, cuando se generaliza como base de la vida económica, modifica las relaciones entre los hombres, las hace más inhumanas.

1. 1.Haz un resumen del texto: escribe un único párrafo de entre cinco y ocho líneas que muestre de forma breve pero completa lo que dice el autor del texto. Debe estar redactado en 3ª persona y no utilizar frases textuales.

1.2.Enuncia el tema de este texto utilizando un SN, cuyo núcleo sea un sustantivo abstracto, con tantos CN como sea necesario para acotar la intención del autor.

1.3.- Determina la estructura del texto (señala las partes en que puede dividirse el texto en función de su contenido explicando por qué) y, si puedes, indica qué nombre recibe.

1.4-¿Cuál es la principal intención comunicativa del autor? ¿Qué modalidad textual predomina? ¿Por qué? ¿Hay alguna otra que tenga importancia? Señálalas (puedes dividirlas en secuencias) y explica por qué.

1.5-Teniendo en cuenta lo anterior, señala dos rasgos propios de esa modalidad textual.

1.6. ¿Se trata de un texto adecuado, cohesionado y coherente? Señala al menos dos anáforas y dos catáforas. También puedes indicar la repetición de un contenido retórico sobre el que está construido el texto. Atiende principalmente a la progresión temática, el campo semántico y señala los conectores, el uso de recurrencia semántica (con sinónimos totales o parciales), mecanismos de recurrencia o repetición (mediante hipónimos o hiperónimos) y si hay cohesión gracias a referencias, conjunciones, elipsis o repeticiones.

BONUS. ¿Cuál es en tu opinión el tema principal de La Celestina? ¿Destacarías algún otro aparte de los mencionados?

sábado, 21 de octubre de 2023

LA CHICA DEL TRANVÍA Y EL AMOR CORTÉS

Reflexionemos acerca de este texto del escritor Antonio Orejudo.

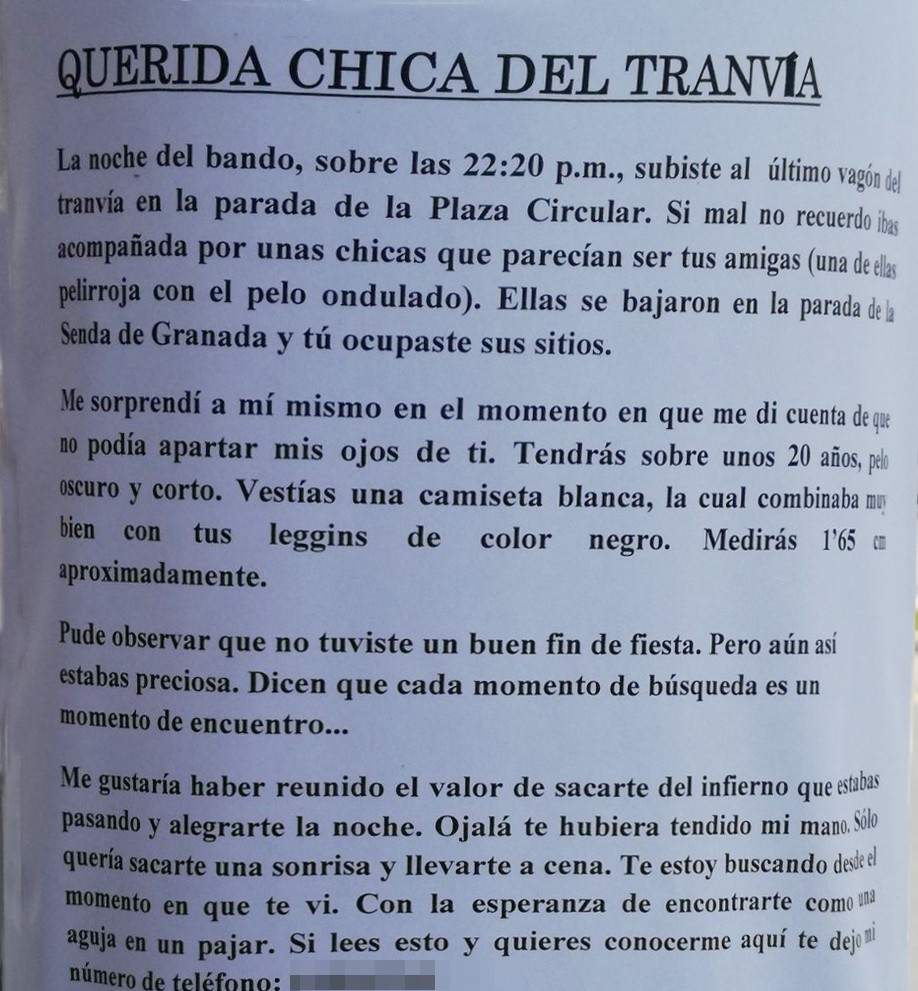

Mientras escribía este libro, el 18 de abril de 2017, un grupo de amigas se subió al tranvía de regreso a casa tras unas fiestas patronales en Murcia. Eran las diez y media de la noche y en el mismo vagón había un chico que no apartaba los ojos de una de ellas, precisamente la que vivía una parada más allá que las demás y se quedó sola cuando las otras se bajaron.

El chaval empezó a imaginar que la chica estaba triste, que su vida era un infierno y que él podría salvarla o al menos arrancarle una sonrisa, pero ni siquiera se atrevió a dirigirle la palabra. A la mañana siguiente redactó un texto describiendo la situación y sus sentimientos, hizo varias copias y las distribuyó por la ciudad de Murcia. «Si lees esto y quieres conocerme», escribió, «aquí te dejo mi número de teléfono».

La historia, de la que se hicieron eco muchos periódicos, nos resulta familiar no solo porque a todos nos gusta en ocasiones imaginar vidas ajenas, sino también porque esta es la historia de amor que la literatura nos ha venido contando desde el siglo XI, cuando los trovadores inventaron el amor cortés, aquella moda literaria basada en una idealización extrema de la mujer, a la que el enamorado rendía un vasallaje sufriente y gozoso.

Pocas convenciones literarias han contribuido más a la construcción en el imaginario colectivo de una imagen de la mujer tan nociva como alejada de la realidad. La mujer a la que cantaban los trovadores y que después inspirará a los poetas italianos del dolce stil novo y luego a los poetas del Renacimiento y luego a los románticos en una sucesión de poemas y canciones que llega hasta la última balada contemporánea es una figura pasiva, distante, desdeñosa y admirable. Y sobre todo muda.

Las mujeres no hablan nunca en los poemas amorosos de Dante, Petrarca o Garcilaso de la Vega. Sabemos que los hombres se enamoran de ellas con solo mirarlas, pero ninguno de los miles y miles de poemas petrarquistas que se han escrito en el mundo nos dice por qué las mujeres no corresponden a estos tenaces y apasionados amantes, que mueren por ellas al contemplar sus blancas pieles y sus cabellos de oro. A la pregunta de qué sienten las amadas del Siglo de Oro despertando semejante veneración, los poetas responden con silencio.

La murciana del tranvía rompió a los pocos días este silencio milenario. Se enteró de que el tipo del tranvía la buscaba, e hizo circular por las redes sociales una respuesta que al margen de su veracidad resulta muy interesante porque confronta la realidad con una idea literaria de la mujer, que a fuerza de repetirse siglo tras siglo ha moldeado nuestro comportamiento, y quizás explique muchos de los conflictos que se producen hoy entre los sexos.

Allí, en su carta, apócrifa o no, decía que cuando un extraño contempla extasiado el color de rosa y azucena en un rostro femenino, la portadora del mismo no se enciende de pasión, sino de miedo; hace una valoración rápida del riesgo, desea con todas sus fuerzas que el extraño no se le acerque y cuando llega a casa envía un mensaje de voz para que sus amigas sepan que ha sobrevivido. La realidad es muy poco petrarquista.

No, lo de la chica del tranvía de Murcia no es romántico

5-Elige cualquiera de los fragmentos subrayados y coméntalos con tus palabras.

(En esta entrada de mi blog te recuerdo algunos ejemplos de amor cortés).

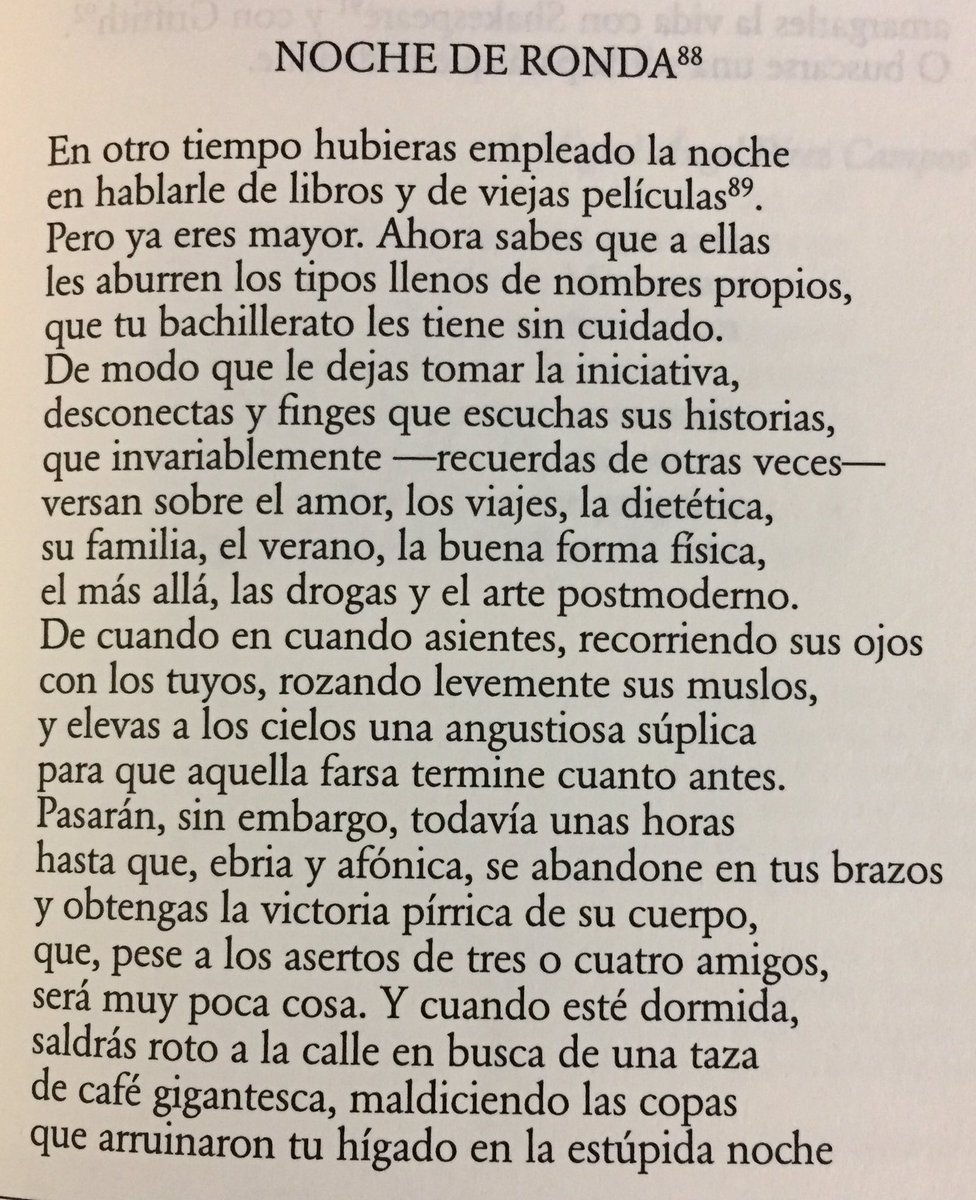

y pensando que, al cabo, merece más la pena

no comerse una rosca y hablarles de tus libros,

amargarles la vida con Shakespeare y con Griffith.

O buscarse una sorda para que nada falte.

lunes, 16 de octubre de 2023

EL LIBRO DE BUEN AMOR (Juan Ruiz, a.k.a. "El Arcipreste de Hita")

Si quiere que sus hijos sean punks, que vayan a clase y lean 'El libro del buen amor'

EL NOMBRE DE LA ROSA: elemental, querido Adso.

4-¿Qué estructura narrativa se emplea? ¿Hay algún "flashback" o analepsis (retroceso)? ¿Hay algún "flashforward" o prolepsis (avance)?

6-Busca, lee, comprendo y, después, explica con tus palabras en qué consiste la crisis religiosa entre el poder político y religioso que se produce en el siglo XIV y el llamado "Cisma de Occidente".

¿Qué estamentos aparecen en la película? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Consideras que aparecen representados de forma realista? ¿Por qué?

8-¿Cuál es en tu opinión el tema de esta obra?

Recuerda que, aunque lo normal es que los artículos y poemas tengan un solo tema principal (además pueden tener varios temas secundarios), las obras más complejas, como las novelas pueden tratar o sugerir varios.

Intenta reflexionar sobre la importancia del control y censura de la cultura, el papel de los distintos estamentos y la labor de la Iglesia como fuente de conocimiento y de represión.

9-¿Crees que la Iglesia católica va a influir en algunas de las principales obras que estudiaremos en este período? Usa como ejemplo El libro de buen amor, La Celestina y Lázaro de Tormes.

10-¿En qué consiste el debate que se produce en la Abadía? ¿Cuáles son las principales posturas? ¿Recuerdas algún argumento de uno u otro bando? ¿Cuál es tu opinión al respecto como espectador o católico?

Puedes consultar información en esta trabajadísima entrada preparada por un gran profesor de Filosofía.

También puedes practicar el comentario de textos, como hemos hecho siempre, con cualquiera de los fragmentos destacados:

FINAL DE LA PELÍCULA

"Jamás me arrepentí de mi decisión, pues aprendí de mi maestro muchas cosas buenas, sabias y verdaderas. Cuando al fin nos separamos, me regaló sus anteojos. Yo aún era joven, me dijo, pero algún día los necesitaría (y, de hecho, ahora los llevo sobre mi nariz mientras escribo estas líneas).

Después, me dio un fuerte abrazo, como un padre, y se despidió de mí. Nunca más volví a verle, y no sé lo que habrá sido de él pero ruego siempre a Dios que haya acogido su alma y le haya perdonado las pequeñas vanidades que su orgullo intelectual le llevó a cometer.

Sin embargo, ahora que soy un hombre muy viejo, debo confesar que, de todos los rostros del pasado que se me aparecen, aquel que veo con más claridad es el de esa muchacha con quien nunca he dejado de soñar en todos estos años... Ella ha sido el único amor de mi vida terrenal, aunque jamás supe ni sabré su nombre..."

FINAL DE LA NOVELA:

Hace frío en el scriptorium, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto, que ya no sé de qué habla: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.

Adso de Melk

Al enigma del título se unía el del verso en latín que cerraba la novela. A este respecto, el autor explica en Apostillas que, aunque el lector hubiese captado las «posibles lecturas nominalistas» del verso, esa indicación llegaría en el último momento, cuando el lector habría podido ya escoger múltiples y variadas posibilidades. Responde acerca del significado del verso, diciendo que es un verso extraído de una obra de Bernardo Morliacense, benedictino del siglo XII que compuso variaciones sobre el tema del ubi sunt, añadiéndoles la idea de que de todas las glorias que desaparecen lo único que restan son meros nombres.

«El Anticristo puede nacer de la misma piedad, del excesivo amor por Dios o por la verdad, así como el hereje nace del santo y el endemoniado del vidente. Huye, Adso, de los profetas y de los que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen provocar también la muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia, y a veces en lugar de la propia.»

«La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y, por tanto, controlable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo al diablo es un acto de sabiduría. Cuando ríe, mientras el vino gorgotea en su garganta, el aldeano se siente amo, porque ha invertido las relaciones de dominación: pero este libro podría enseñar a los doctos los artificios ingeniosos, y a partir de entonces ilustres, con los que legitimar esa inversión. Entonces se transformaría en operación del intelecto aquello que en el gesto impensado del aldeano aún, y afortunadamente, es operación del vientre. Que la risa sea propia del hombre es signo de nuestra limitación como pecadores. ¡Pero cuántas mentes corruptas como la tuya extraerían de este libro la conclusión extrema, según la cual la risa sería el fin del hombre! La risa distrae, por algunos instantes, al aldeano del miedo. Pero la ley se impone a través del miedo, cuyo verdadero nombre es temor de Dios. Y de este libro podría saltar la chispa luciferina que encendería un nuevo incendio en todo el mundo; y la risa sería el nuevo arte, ignorado incluso por Prometeo, capaz de aniquilar el miedo. Al aldeano que ríe, mientras ríe, no le importa morir, pero después, concluida su licencia, la liturgia vuelve a imponerle, según el designio divino, el miedo a la muerte. Y de este libro podría surgir la nueva y destructiva aspiración a destruir la muerte a través de la emancipación del miedo. ¿Y qué seríamos nosotros, criaturas pecadoras, sin el miedo, tal vez el más propicio y afectuoso de los dones divinos?»

Posible temas para artículo de opinión:

-La censura es intolerable siempre/ La censura es entendible en algunas circunstancias.

-El exceso de información es peligroso para la gente manipulable.

-Es lícito, útil, inteligente y puede que hasta necesario reírse de todo.

-Hay ciertas cosas de las que es mejor no hacer bromas para no ofender sentimientos (religiosos, nacionales, sociales…).

-La cultura hubiera desaparecido en la Edad Media sin la labor de la Iglesia.

-La censura por parte de la Iglesia católica sume al pueblo en la incultura durante demasiado tiempo porque preferían una masa sin capacidad de pensamiento crítico.

-Una comedia nunca podrá ser tan importante culturalmente como una tragedia.

-La Iglesia católica debe mostrar un estilo de vida humilde para ser coherente con las enseñanzas de Jesús de Nazaret.

-La Iglesia católica debe mostrar esplendor si quiere atraer a los fieles.

SI TE HA GUSTADO ESTE LIBRO O ESTA PELÍCULA, NO TE PUEDES PERDER LA TABERNA DE SILOS, DE LORENZO G. ACEBEDO, UNA NOVELA HISTÓRICA PROTAGONIZADA POR GONZALO DE BERCEO CUYO ÚNICO DEFECTO ES, QUIZÁ, PARECERSE DEMASIADO A EL NOMBRE DE LA ROSA.

martes, 10 de octubre de 2023

Los orígenes de la prosa en castellano y EL CONDE LUCANOR (D. Juan Manuel): estructura, marco narrativo, estilo e intención didáctica.

Los ejemplos más conocidos de marco narrativo son los de Las 1001 Noches, Los cuentos de Canterbury o, posteriormente, El Decamerón.

El conde Lucanor es un noble (con dudas y problemas -de noble-) que recurre a su consejero Patronio para saber cómo actuar. En lugar de aconsejarle de forma directa, a Patronio cada situación determinada (acerca de si debe atacar o no a un enemigo, de si debe firmar un tratado, subir o bajar impuestos, etc) le sugiere un cuento, que narra al conde. Tras finalizar la historia, Patronio establece una relación o analogía entre el cuento narrado y la duda que intriga al conde. Este, satisfecho, resume la enseñanza en una moraleja final en forma de pareado (2 versos que riman entre sí) y manda imprimir el cuento (en la colección que estamos leyendo, El Conde Lucanor, y que firma Don Juan Manuel).

.jpg)