En esta entrada de mi blog tienes resumida la información fundamental de LA NOVELA PICARESCA: TEORÍA Y PRÁCTICA.

Como explicamos entonces y recordamos ahora, VIDA DE LÁZARO DE TORMES es una obra fundamental porque se trata de la primera novela picaresca, un género típicamente español que, con matices, se ha exportado con gran éxito a diferentes lugares y épocas.

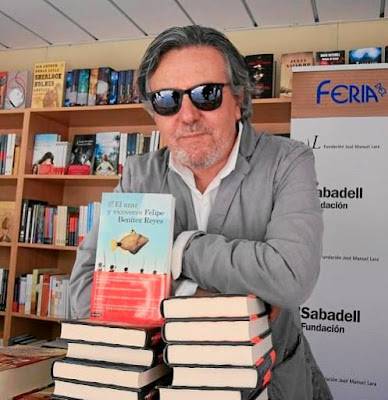

En la opinión de varios críticos o lectores (entre los que me incluyo) uno de los mejores ejemplos entre la literatura contemporánea es EL AZAR Y VICEVERSA, una novela de Felipe Benítez Reyes que puedes elegir como lectura voluntaria.

A continuación te dejo unos fragmentos del comienzo del libro, para que los leas, disfrutes y comentes. Y, ojalá, para que te llamen la atención hasta el punto de decidir seguir con el resto de la obra:

No sé si estará usted de acuerdo conmigo, pero creo que todos llevamos una triple vida, sustentada en tres pilares: lo que creemos ser, lo que quisiéramos ser y lo que en verdad somos. La mezcla de los tres elementos suele resultar bastante mala, aunque conviene mostrarse optimista y hacerse cuanto antes a la idea de equilibrar de la mejor manera posible esa conjugación desconcertante.

Al fin y al cabo, no hay cosa que conozca uno mejor que su vida aparente y que su vida imposible, de igual modo que no hay cosa que cualquiera de nosotros conozca menos que su identidad más recóndita, ya que podemos interpretar nuestras acciones, dilucidar sus razones superficiales, incluso las intermedias, pero no su razón última, que no pasa de ser algo así como el brinco irreflexivo del arlequín: lo que hacemos y pensamos sin tener ni idea de por qué lo pensamos ni de por qué lo hacemos. Y es posible que ahí esté la clave de todo, o de casi todo: la existencia como una sucesión de piruetas aleatorias en el vacío.

Disfrutamos de la facultad de narrarnos, aunque a través de meras anécdotas, y de sobra sabe usted que una anécdota no es más que un entresueño disfrazado dereali dad, un jalón pintoresco y más o menos coherente en la gran secuencia del sinsentido. Pero lo radicalmente abstracto, ¿cómo se cuenta? Ni los mejores filósofos sirven del todo para eso.

Bien… Por suerte, no puedo creer en la predestinación: desde la cuna, yo iba para víctima colateral de la mecánica insensata del mundo, como la mayoría de la gente, pero el caso es que he sido una persona venturosa y hasta diría que tirando a feliz.

Con el paso inerte de los años, he aprendido algunas cosas, como es natural, y he vivido otras muchas, aunque, según ha demostrado esa ciencia exacta que es la desilusión, el mucho aprender no siempre sirva para la vida ni el mucho vivir enseñe en el fondo nada, ya que todo es un comienzo: cada día nos inauguramos. Los indefinidos. Los reescritos. Un documento con tachaduras y con una escritura urgente, pues la historia de cualquier existencia tiene menos que ver con la caligrafía que con la taquigrafía, y no sé si me explico: esto es el vértigo. Una carrera a ciegas en una casa de cristal, rompiendo cosas. Esto va tan rápido, en fin, que a veces tienes la impresión de que no va a acabarse nunca.

Para empezar, ¿qué sabe un adulto de su niñez? Pues me temo que poco más que un niño de su futuro. Con respecto al tiempo, estamos siempre entre dos fantasmagorías, y lo que nos sucedió ayer por la tarde no es menos neblinoso que lo que habrá de pasarnos mañana por la mañana. De todas formas, si no tiene usted inconveniente, le hablaré durante un rato, así por encima, de esa masa de niebla que he ido dejando atrás, a pesar de que comprendo que la niebla es un mal asunto deconver sación.

Mi infancia (la verdadera, esa que dura hasta los ocho o nueve años, justo en elmomento en que nos damos cuenta de que llorar no sirve para nada) fue como casi todas: la miniatura de un mundo en el que los muñecos hablan con nuestra voz y los jinetes de plástico recorren un desierto infinito en el espacio de una baldosa. (...)

«Un día muy lejano, la mar se nos morirá», me decía mi padre, entre la pesadumbre y la videncia catastrofista, y yo imaginaba que el cadáver de la mar sería una superficie mansa y estática, sin oleaje y silente, hasta que fuera consumiéndose, evaporándose hasta la última gota, y dejara al descubierto una planicie sin fin atestada de esqueletos de ballenas y de cascos de embarcaciones náufragas, de calaveras y tesoros, como una tierra novedosa y espectral de promisión. Pero el caso es que la mar sigue ahí, envenenada pero viva, y que mi padre se me murió muy pronto. Lo tengo en la memoria como una especie de presencia volatizada, con esa indefinición de todo lo que se mueve en la línea medianera entre lo fingido y lo verdadero, aunque le dio tiempo a revelarme algunos de los secretos de la mar, que pueden ser insondables si uno no consigue establecer un patrón para ese misterio en movimiento perenne, y en eso la mar se parece mucho a la vida, por lo que ambas tienen de prodigios inestables. (...)

Miguel Escribano Beltrami, que así se llamaba mi padre, trabajó de muchacho en la tienda de tejidos de mi abuelo y luego apenas un par de años en una caja de ahorros, tarea que complementaba con la de llevar la contabilidad pequeña de algunos comercios. Murió a los treinta y cuatro años, cuando yo tenía doce, y nunca he sabido resignarme a esa esfumación suya tan temprana. Es una figura borrosa de la que me acuerdo casi a diario: una especie de pincelada de humo en el aire, con su traje de alpaca gris —que es con el que casi siempre me lo represento, no sé por qué, ya que tenía otros, claro está— o a veces, más raramente, con la guayabera blanca de los veranos, que venía a ser el disfraz de indiano próspero de casi todos los padres, que con aquella prenda introducían una reminiscencia de ultramar en nuestros meses de calor. El tiempo traza, eso sí, perspectivas deformantes: cuando llega el momento en que recuerdas a tu padre difunto como alguien más joven que tú, la secuencia lógica del tiempo se desarticula y tienes la impresión desatinada de que el huérfano es él.

Afortunados, en fin, quienes puedan recordar a sus progenitores como unos viejecillos que se despidieron poco a poco de la vida, porque en esa nostalgia habrá al menos un método, aunque es posible que no menos dolor. Tampoco menos extrañeza: la muerte es siempre rara.

Mi padre nunca se sacó el carnet de conducir, pero fantaseaba con comprarse algún día un Dodge Dart de color rojo y tenía recortada la página de una revista en la que se anunciaba un Dodge Dart de color azul. El día en que se lo llevó por delante la leucemia, la casa se nos llenó de allegados y de susurros reverenciales, como si hablasen delante de un dormido. Por falta de experiencia fúnebre, yo no sabía qué hacer, y conservo en la memoria un detalle chocante: el ataúd tenía la misma tonalidad y el mismo brillo que nuestro mueble bar.

Mi madre, Herminia Rangel Riquelme, montó al poco de casarse una mercería a la que bautizó El Dedal de Oro, imagino que para sugerir el prestigio de las cosas que fulguran, pero no pudo resistir la competencia de El Hilo de Holanda y acabó echando el cierre cuando las cuentas sólo podían escribirse en rojo de sangre, igual que los créditos de las películas de vampiros, lo que tuvo como consecuencia el que durante años nuestra casa fuese un almacén de mercadurías inertes, pues abrías cualquier cajón y te lo encontrabas repleto de carretes de hilo, de muestrarios de botonaduras y de alfileres de novia. Poco a poco, aquellos enseres fueron desapareciendo, en parte porque mi madre cosió durante un tiempo para la calle y en parte porque los regalaba a quien se los pidiese, ya que ella fue muy de dar lo que pudiera, incluida ella misma.

A los pocos meses del cierre de El Dedal de Oro, el 25 de enero de 1958, en el 3.º izquierda del número 14 de la calle Progreso, en Rota, provincia de Cádiz, a las cinco y diez de la madrugada, nací yo, Antonio Jesús Escribano Rangel. En mayo de 1962, mi madre tuvo una niña medio muerta que murió a la edad de cuatro días. (...)

Cuando murió mi padre, en nuestra casa entró por la puerta grande la melancolía y por la puerta falsa la necesidad, ya que el puesto del mercado, al estar gestionado con poca diligencia, daba para lo justo, mientras que la pensión de viudedad era poco más que calderilla. Mi abuelo paterno nos pasaba algún dinero, aunque se tardaba más en contarlo, siendo poco, que en gastarlo. Los sábados por la mañana, mi madre me ponía un guardapolvo blanco que me quedaba un poco grande, con mi nombre bordado por ella en el bolsillo del pecho, y me llevaba al mercado para que le hiciera los repartos a domicilio. Casi todos los días comíamos el sobrante de venta, y, por mucho que se cocinara, yo siempre veía en el plato un pescado muerto, con sus vísceras malolientes y sus ojos de pánico, que en eso a los peces no les gana casi nadie. Por aquel entonces hice el propósito de no llevarme a la boca ningún animal marino cuando me hiciera mayor y pudiera gobernar en mis antojos, y curiosamente es algo que he cumplido con apenas excepciones.

Uno de aquellos sábados vi una moneda en el suelo, una moneda que había rodado hasta extraviarse debajo del mostrador, ahogada en el agua turbia que se encharcaba allí. Mi madre me había reñido unos minutos antes por una tontería. No sólo compré con aquella moneda un refresco y una chocolatina blanca, sino que también me hizo sentirme poderoso: los deseos podían cumplirse, y su cumplimiento estaba relacionado con el dinero. El sábado siguiente no esperé a que mi madre me riñera ni a que una moneda se extraviase: la cogí directamente del cajón. Y en ese momento empezaron para mí —sin yo sospecharlo— muchas cosas, tal vez demasiadas. Entre ellas, no la maldad, pero sí la inocencia del mal, por ejemplo. El mal que aún no se conoce a sí mismo. La malicia —digamos— de los ángeles. La codicia —digamos— de los ángeles.

A mis trece años, mi madre me dijo que tendría que ponerme a trabajar. Me lo dijo con la voz llorosa, aunque los ojos no le lloraban. Yo fomentaba ideales de futuro, como es lógico suponer: un día me levantaba con el afán de convertirme en contramaestre, por aquella querencia marítima que mi padre me inculcó; otro día, con la intención inamovible de ser un cirujano experimentalista, por el prestigio que infundían a la perversidad las películas protagonizadas por el doctor Frankenstein y por otros caballeros de ciencia escorados a la locura, y al día siguiente barajaba la utopía de montar algún negocio inaudito en quién sabe qué selva inexplorada para hacerme rico y vivir a mi aire. (...)

La ley prohibía que un niño de trece años entrase a trabajar, pero ¿quién mejor que un niño para saltarse las leyes a piola?

La primera mañana que salí para el Bazar Grumete, con un guardapolvo azul que me dio el dueño cuando se cerró el trato, mi madre salió llorando —esa vez sí— para la pescadería. (...)

Tras mi salida del Bazar Grumete, estuve varias semanas ayudando a mi madre en la pescadería, no porque me lo pidiera, sino porque me ofrecí, a pesar de lo penitencial del ofrecimiento: vuelta a aquellos olores, vuelta a la conglomeración de ojos aterrados, pues la verdad es que el mostrador parecía el cesto de los artículos defectuosos de una fábrica de ojos de cristal.

Daba una vuelta por las tardes solo o con quien me encontrara, y los chavales ociosos acabábamos reunidos casi siempre en la estación de ferrocarril, donde había poco que hacer, de modo que no hacíamos nada, aparte de fumar, como si esperásemos la llegada no de un tren, sino del Tiempo. (...)

Para que nadie viviera en el paraíso, apedreábamos a las ratas. A veces me metía en el cine, a ver lo que pusieran, aunque mi predilección iba entonces por las películas de vampiros y de anomalías en general que echaban, desde principio de junio hasta mediados de octubre, en el Playa Cinema, que era algo así como el consulado del país de los espantos y los yuyus surtidos en nuestra localidad. Su kiosco de golosinas lo atendía, por cierto, Esperancita Gil, la hija del portero, ojerosa y muy pálida, con mirada de ángel muerto y vestida de luto por su madre. Yo era un chaval de fondo romántico, aliado de la noche y la ultratumba, y me enamoré de ella, aunque jamás me atreví a sugerirle sentimientos cuando iba a comprarle algo y ella me servía con una resignación de doncella transilvana encerrada en la torre maldita de los altramuces y de las piruletas. Cuando digo que me enamoré de Esperancita Gil no estoy sugiriendo que quisiera nada con ella, sino exactamente eso: que me enamoré de Esperancita Gil, de su aura fúnebre. A esas edades, las cosas suelen ser muy sencillas y a la vez muy complicadas, ya que te enamoras de alguien sin saber con qué intenciones ni con qué ilusiones te enamoras. (El paso del tiempo corrige, por supuesto, ese trastorno de pureza: te enamoras de una persona con la idea predominante de follártela lo antes posible, y que luego venga lo que tenga que venir, si es que algo viene, y si no viene nada pues casi mejor). Para dármelas de macabro, le solía comprar a Esperancita un chicle Cosmos de los negros, igual que sus ojos, igual —imaginaba yo— que su alma. (...)

En eso, en definitiva, andaba yo: en los pasatiempos sin aliciente, en los estudios oportunistas y en la pescadería de mi madre, birlándole monedas y dejándome llevar por el ritmo adormecido de los acontecimientos, en el caso de que el hecho de que no te pase nada, ni bueno ni malo, merezca la denominación de acontecimiento, que creo que no.

Por suerte, al poco me salió una colocación en el taller de Mario Vidal, cuya vida me permito recrear con pincel muy grueso, a partir de lo que él me contó, pues era de hablar mucho de sí, quizá por no entenderse del todo consigo, o no sé.

Mario Vidal heredó de su padre una empresa que era mucho menos imponente que su nombre comercial: Yesos y Escayolas Heracles de Gades. (...)

Me contó Mario Vidal que, cuando él era niño, su padre solía anunciarle: «Algún día todo esto será tuyo», abarcando con un gesto circular de su mano orgullosa aquel batiburrillo de figuras sacadas de la mitología o de la historia verdadera, pero me confesó que se veía demasiado pequeño por entonces para ser dueño de nada que no fuesen sus juguetes y sus liviandades de bolsillo y que sentía en el ánimo el peso monumental y angustioso, gramo por gramo, de toda aquella industria de figuras inmóviles. «Es como si te dicen que de mayor vas a ser el dueño de una isla llena de titanes». Pero los años pasaron, y en su paso trajeron a Mario Vidal la responsabilidad taciturna de tomar el relevo de aquel negocio que su antecesor logró levantar con desvelo y fatiga al poco de terminar la guerra. Así que un día se vio como propietario y gerente de la empresa familiar, desechada la pretensión de convertirse en capitán de un gran pesquero y medirse con las tempestades, pues siempre fue sensible a los cantos de sirena de la mar, que desde niño le resonaban en el centro de sus imaginaciones con la fuerza seductora de un conjuro y con la hipnosis que propicia todo enigma, como les ocurría a mi padre y a muchos otros: de tanto vivir junto a la mar, la imaginación se les volvía acuática. No obstante aquella renuncia, y como la mar llama mucho, coleccionaba maquetas de embarcaciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario